Ket: Foto: dok.JAPRI) Foto : (Japri)

Ket: Foto: dok.JAPRI) Foto : (Japri)

Serial Pulang Kampoeng: Part 2 – Bandung adalah album sejarah raksasa

Riyadh - Perjalanan dari Mekar Baru, Tangerang, ke Bandung sebenarnya tidak jauh—sekitar 218 kilometer. Dengan mobil, rata-rata bisa ditempuh dalam 4,5 jam. Saya dan keluarga menggunakan Agya 1.2 G CVT, melaju cukup stabil di kisaran 80–100 km/jam.

Memasuki Tol Cipularang, ipar saya, Fayumi, tiba-tiba berkomentar, “Kang Ari, ini mobil kok nggak nambah kecepatannya ya, padahal gas sudah diinjak poll inih?” Saya meilirik ikut terheran, ternyata, Agya memang punya kelemahan saat menghadapi tanjakan. Tapi dalam konteks perjalanan malam, kelemahan ini menjadi lebih terasa.

Tol Cipularang malam itu macet. Truk-truk besar mendominasi jalur menanjak, bergerak lambat. Di sisi lain, hampir sepanjang 59-kilometer tol ini gelap, dengan lampu jalan hanya muncul di beberapa titik. Ini menarik. Infrastruktur jalan tol di Indonesia sering dibicarakan sebagai simbol kemajuan. Namun, detail seperti penerangan kadang terabaikan, padahal bagi pengguna jalan, ini menyangkut keselamatan. Dalam ekonomi, kita menyebutnya sebagai public goods: sesuatu yang seharusnya bisa diakses semua orang, tapi sering dianggap tidak mendesak karena tidak langsung menghasilkan pendapatan.

Saya jadi berpikir, mungkin di sinilah paradoks pembangunan muncul—ketika kita fokus pada yang besar, tapi lupa memperhatikan hal kecil yang membuat perjalanan lebih aman dan manusiawi.

Meski perjalanan tak selalu mulus, tujuan saya ke Bandung tetap sama: mencari jejak yang tersimpan di sela-sela kotanya. Keinginan saya untuk menjelajahi kota Bandung memang sudah diniatkan sejak lama pada cuti pulang Kampung tahun ini. Bukan karena keindahan kotanya, cekungannya yang subur dikelilingi pegunungan.

Ya, Bandung memang sehelai kain sutra yang dijahit oleh waktu, diwarnai oleh udara pegunungan, dan disulam dengan wangi bunga.

Paginya pernah berisi embun yang menetes pelan di kelopak mawar, menyapa matahari yang malu-malu naik di atas Tangkuban Parahu.

Setiap sudut kotanya adalah taman kecil, di mana angin menghafal aroma kenanga, mawar, dan melati.

Orang-orang Belanda datang, jatuh cinta, lalu menamainya Bloemenstad—kota bunga.

Orang kita menerjemahkannya menjadi Kota Kembang.

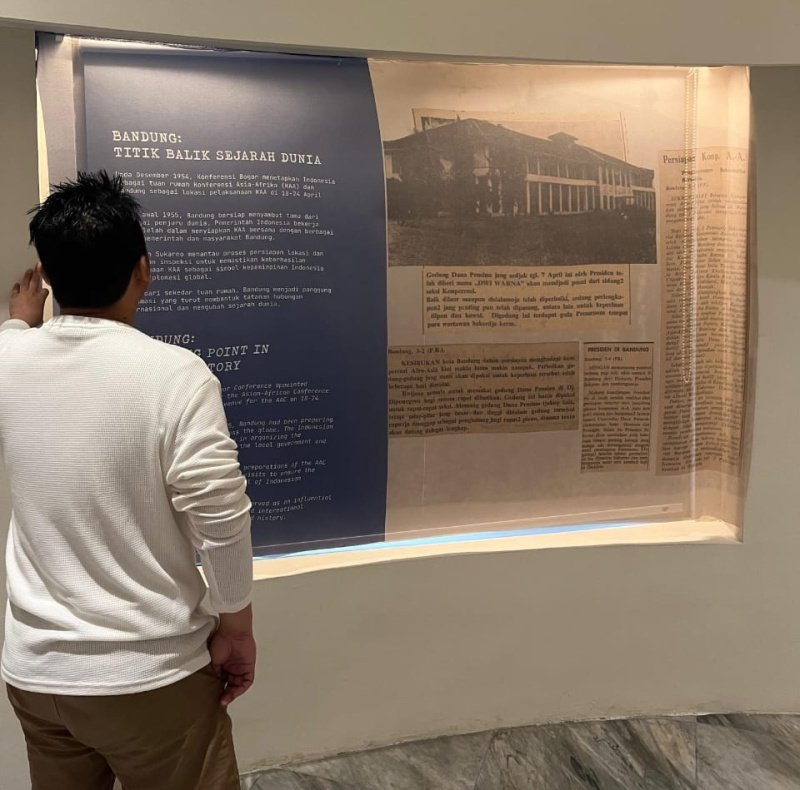

Museum Konferensi Asia Afrika

Saya ulang. Bukan karena Bandung yang konon disebut “kapling surga di bumi” itu yang menarik saya untuk datang. Bukan pula karena udara sejuknya atau pesona alamnya. Saya datang karena satu titik di Jalan Braga: sebuah bangunan tua bergaya Eropa di ujung jalan ini. Dulu, di sinilah sejarah menyalakan obor—Konferensi Asia Afrika.

Hari ini, obor itu masih menyala—walau sering tak terlihat di keramaian Braga. Dari sini saya melangkah, membiarkan kaki membawa ke gang-gang tua, menyusuri jejak masa lalu yang bersisian dengan etalase masa kini. Ada aroma roti dari toko lawas. Ada senyum ramah dari pedagang yang sudah puluhan tahun di tempatnya. Bandung memang berubah. Tapi di sudut-sudutnya, sejarah masih berbisik.

Dengan langkah perlahan dan sedikit ragu, saya memasuki Museum Konferensi Asia Afrika yang legendaris ini. Petugas keamanan dan penerima tamu sudah siap di pintu, memindai barcode kedatangan setiap pengunjung. Semua diterima dengan hangat, datang dengan beragam tujuan.

Di antara mereka, saya melihat tak hanya warga lokal, tetapi juga wisatawan asing. Ada yang bermata sipit, berkulit putih, hingga berkulit hitam. Lengkap. Profesi mereka pun beraneka ragam—peneliti, jurnalis, mahasiswa, hingga wisatawan umum.

Lalu ada saya. Asli lokal. Pribumi seratus persen. Tapi entah mengapa, merasa asing. Mungkin karena saya satu-satunya pekerja migran yang masuk museum ini… tanpa tujuan jelas. Hehehe.

Begitu melangkah masuk, udara berubah. Suara jalanan Braga seperti tertahan di pintu. Bau kopi berganti aroma kayu tua bercampur sejuknya pendingin ruangan. Lampu temaram menyapu dinding yang dipenuhi foto-foto hitam putih: wajah-wajah pemimpin bangsa, setengah abad lalu.

Di tengah ruangan, bendera-bendera negara peserta konferensi tergantung rapi, warna-warninya seolah memancarkan kembali semangat yang pernah membara. Saya berdiri di samping patung replika Sukarno bersama para pimpinan sidang Konferensi Asia Afrika. Ali Sastroamidjojo, Perdana Menteri Indonesia, duduk sebagai Ketua Konferensi. Di jajaran wakil ketua, hadir Sir John Kotelawala (Perdana Menteri Ceylon/Sri Lanka), Jawaharlal Nehru (Perdana Menteri India), Mohammad Ali Bogra (Perdana Menteri Pakistan), dan U Nu (Perdana Menteri Burma/Myanmar). Sementara itu, Roeslan Abdulgani, Menteri Penerangan Indonesia, menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Konferensi.

Sukarno digambarkan berdiri tegak di belakang podium sidang, menyampaikan sambutan dan membuka secara resmi konferensi. Meski hanya patung, detail wajah, gerakan tangan, dan sorot matanya terasa begitu hidup—seakan pidatonya masih bergema di udara, menggetarkan siapa pun yang berdiri di dekatnya.

Saya melangkah ke dalam aula utamanya. Kursi-kursi tertata rapi. Di dinding, bendera-bendera negara peserta tergantung dengan bangga, warnanya seakan menceritakan kisah kemerdekaan masing-masing. Di tengah ruangan, saya membayangkan kembali suasana April 1955: para pemimpin dari Asia dan Afrika duduk sejajar, mata mereka menyala dengan tekad. Di podium, Sukarno berdiri tegak, suaranya memecah keheningan, lantang namun penuh wibawa.

“Kini saya mengakhiri sambutan ini. Di bawah lindungan Tuhan, semoga musyawarah ini menghasilkan buah yang bermanfaat, dan kebijaksanaan Anda mampu menyalakan percikan cahaya dari batu keras tantangan zaman ini. Janganlah kita menyimpan kepahitan terhadap masa lalu, tetapi arahkan pandangan teguh ke masa depan. Ingatlah, tiada anugerah Tuhan yang lebih manis daripada kehidupan dan kemerdekaan. Ingatlah, martabat seluruh umat manusia akan berkurang selama masih ada bangsa atau bagian dari bangsa yang belum merdeka. Ingatlah, tujuan tertinggi manusia adalah membebaskan manusia dari belenggu ketakutan, dari kehinaan, dari kemiskinan—membebaskan manusia dari belenggu fisik, spiritual, dan intelektual yang terlalu lama menghambat perkembangan sebagian besar umat manusia. Dan ingatlah, Saudara-saudari, demi semua itu, kita bangsa Asia dan Afrika harus bersatu. Sebagai Presiden Republik Indonesia, dan mewakili delapan puluh juta rakyat Indonesia, saya menyambut Anda di negeri ini. Saya nyatakan Konferensi Asia Afrika dibuka, dan saya berdoa semoga keberkahan Tuhan tercurah atasnya, serta diskusi ini membawa manfaat bagi bangsa-bangsa Asia dan Afrika, dan bagi seluruh umat manusia! Bismillah! Semoga berhasil!”

Hening sejenak, lalu tepuk tangan bergemuruh memenuhi ruangan. Saya bisa merasakan getarannya hingga sekarang, berdiri di titik yang sama di mana Sukarno pernah berdiri. Bukan sekadar ruang museum—ini adalah saksi hidup dari sebuah peristiwa yang pernah mengguncang dunia.

Ket: Ruangan Konferensi Asia Afrika tahun 1955 di Museum KAA, Bandung (Foto: Japri)

Saya lalu berjalan pelan menyusuri lorong pameran. Di dinding, terpajang teks-teks asli naskah pidato, peta dunia tahun 1955, dan kursi-kursi rapat yang masih dipertahankan persis seperti aslinya. Tak lama kemudian, seorang petugas protokol membimbing kami menuju ruangan khusus untuk menyaksikan pemutaran video dokumenter.

Lampu meredup, layar menyala. Rekaman hitam putih tahun 1955 mulai bergerak—momen-momen bersejarah Konferensi Asia Afrika yang direkam oleh seorang wartawan kala itu. Dari pengeras suara, suara Sukarno mengalun. Tegas, berapi-api, dan penuh keyakinan. Setiap kata yang diucapkannya bagaikan menyulam kembali semangat persatuan dan anti-penjajahan yang menjadi jiwa pertemuan itu. Meski puluhan tahun telah berlalu, getarannya terasa nyata, seakan waktu di ruangan itu berhenti.

Ketika layar padam dan lampu kembali menyala, suasana hening masih menggantung. Para pengunjung terdiam sejenak, seakan enggan membiarkan momen itu berlalu. Saya pun melangkah keluar dari ruangan dengan langkah pelan, masih terbawa oleh gema pidato Sukarno yang barusan saya dengar.

Di lorong, saya kembali melewati peta dunia 1955, naskah-naskah asli pidato, dan kursi-kursi sidang yang sudah berpuluh tahun menjadi saksi. Bau kayu tua dan pendingin ruangan berpadu, membentuk aroma yang anehnya menenangkan.

Begitu melangkah keluar dari pintu museum, suara jalanan Braga kembali masuk. Klakson, tawa turis, aroma kopi dari kafe-kafe tua—semuanya terasa berbeda dari saat saya datang tadi. Entah mengapa, ada sesuatu yang menetap di dalam diri saya. Bukan sekadar pengetahuan baru, tapi sebuah kesadaran: bahwa di satu titik sejarah, di kota ini, para pemimpin dari Asia dan Afrika pernah bersatu menyatakan tekad yang sama—tidak ada satu negara pun berhak menjajah negara lain.

Dan saya, yang awalnya datang tanpa tujuan jelas, pulang dengan membawa satu hal yang pasti: rasa bangga menjadi bagian dari cerita itu, meski hanya sebagai saksi kecil, puluhan tahun kemudian.

Bandung memang berubah. Gedung-gedung baru berdiri. Jalanan lebih ramai. Tapi di sudut-sudutnya, sejarah tetap bersembunyi, menunggu untuk ditemukan oleh siapa saja yang mau melangkah pelan.

Ket: Ari bersama keluarga berada di dalam Ruangan Konferensi Asia Afr (Foto: Japri)

Bendungan Peradaban

Dari Braga, langkah saya berlanjut. Obor sejarah itu saya tinggalkan di belakang—secara fisik. Tapi ada percikan yang ikut terbawa di dada.

Bandung bukan hanya kisah kolonial dengan arsitektur Eropa yang membuatnya dijuluki Parijs van Java. Sejarahnya jauh lebih tua. Ia adalah peradaban yang telah berdenyut puluhan ribu tahun silam.

Jejaknya tersimpan di tanah, batu, dan sungai. Ribuan tahun lalu, letusan Gunung Sunda membentuk cekungan raksasa, yang kemudian menjadi Danau Bandung purba. Di tepiannya, manusia pemburu-peramu membangun kehidupan: menyalakan api, membentuk alat, mencipta bahasa, dan mewariskan cerita. Danau itu menjadi bendungan peradaban—menyimpan bukan hanya air, tapi juga ingatan kolektif yang mengalir lintas generasi.

Bagi sebagian orang, ini sekadar kisah geologi. Tapi bagi saya, ini adalah pengingat bahwa setiap langkah di kota ini sesungguhnya menginjak lapisan-lapisan waktu: dari zaman batu, masa kerajaan, kolonial, hingga kita berdiri di Braga hari ini.

Di Museum Konferensi Asia Afrika tadi, saya merasakan semangat yang sama seperti di masa purba: semangat untuk bersatu, bertahan, dan membangun masa depan. Dulu, manusia bersatu melawan alam yang keras. Pada 1955, bangsa-bangsa bersatu melawan ketidakadilan antarnegara.

Ket: Di jantung Jalan Braga, di samping Museum Konferensi Asia Afrika (Foto: Japri)

Ket: Di jantung Jalan Braga, di samping Museum Konferensi Asia Afrika (Foto: Japri)

Jarak ribuan tahun itu tiba-tiba terasa dekat. Jika leluhur di tepi Danau Bandung purba bisa melihat hari itu, mungkin mereka akan mengangguk. Karena pada intinya, sejak dahulu hingga kini, yang diperjuangkan tetap sama: kebebasan, martabat, dan kehidupan yang damai.

Langkah saya terus membawa ke sudut-sudut Bandung yang lain, tapi hati saya tertambat di dua titik waktu: masa purba dan tahun 1955.

Kota ini bukan sekadar kumpulan bangunan indah atau jalan penuh cerita. Bandung adalah album sejarah raksasa, dengan setiap halamannya memuat wajah-wajah manusia yang pernah tinggal, berjuang, dan bermimpi di sini.

Seperti air dari danau purba, semangat itu mengalir melewati generasi dan zaman. Hari ini, saya hanyalah satu tetes kecil dalam aliran itu. Tapi saya membawa pulang keyakinan: sekecil apa pun peran kita, kita adalah bagian dari bendungan peradaban yang terus dibangun—bukan hanya untuk satu kota, tapi untuk dunia.

Author : Ari Mustarinudin

13-08-2025 04:48 WAS